七宝焼きの技法:バスタイユの魅力

パワーストーンを知りたい

先生、「バスタイユ」っていう技法について教えてください。パワーストーンとか鉱石を扱う時に関係あるみたいです。

鉱石専門家

いい質問だね。「バスタイユ」は、金属の表面にガラス質のうわぐすりをつける技法だよ。金属に浅い彫刻を施してから、その上にうわぐすりを入れるんだ。パワーストーンそのものに使われる技法というより、パワーストーンを装飾した金属部分に使われることが多いんだよ。

パワーストーンを知りたい

どういう効果があるんですか?

鉱石専門家

彫刻の深さを変えることで、うわぐすりの透明感や色の濃淡を調整できるんだ。だから、光を受けてキラキラ輝いたり、奥行きのある表現ができるんだよ。宝石をより美しく見せるための装飾技法なんだね。

Basse-tailleとは。

宝石に使われる『バスタイユ』という技法について説明します。バスタイユとは、金属の表面にガラス質の琺瑯を焼き付ける技法のことです。この技法は「浅い切り込み」という意味で、宝石職人は金属、特に金や銀に浅いレリーフ模様を作り、そこに色とりどりの琺瑯を埋め込んで作品を作ります。まず、金や銀の表面に琺瑯のデザインを描き写します。次に、専用の道具を使って金属の表面を削り、琺瑯を埋め込むための浅いくぼみを作ります。金属の削る深さを変えることで、光が透過する量を調整し、琺瑯の色合いに変化を付けることができます。バスタイユでは、琺瑯の高さは周囲の金属よりも低くなります。さらに、金属部分にも琺瑯を施すことで、光が美しく反射し、独特で美しい芸術効果を生み出します。この技法は中世イタリアで生まれ、17世紀のヨーロッパで再び人気を博しました。

バスタイユとは

バスタイユとは、七宝焼きの技法の一つで、金属の表面にガラス質のうわぐすりを焼き付けて装飾する技法です。フランス語で「低く仕切る」という意味を持つバスタイユは、日本語では「浅彫り」と訳されます。この技法は、金属の表面に浅い模様を彫り込み、そこにうわぐすりを施すことで、色の濃淡や光の透過による美しい装飾効果を生み出します。

バスタイユの歴史は古く、中世イタリアで誕生しました。その後、17世紀ヨーロッパで再び高い人気を得て広く親しまれるようになりました。ルネサンス期には金銀細工に用いられ、繊細で優美な装飾が貴族たちを魅了しました。バスタイユは金や銀といった貴金属によく用いられますが、銅などの金属にも施されます。特に金や銀にこの技法を用いると、金属本来の輝きと、うわぐすりの鮮やかな色彩が相まって、より一層の美しさを引き出します。

バスタイユの最大の特徴は、うわぐすりを乗せる部分の金属表面を彫り下げることで、色の濃淡や透明感を調整できる点にあります。平らな面にうわぐすりを乗せる場合と異なり、彫りの深さによってうわぐすりの厚みが変わり、色の濃淡が生まれます。深い彫りの部分には厚くうわぐすりが乗るため色が濃く、浅い彫りの部分は薄く色が淡くなります。また、光が透過する量も変わり、透明感の差を生み出します。この緻密な彫りの作業によって、他の技法では表現できない奥行きのある輝きが生まれます。現代においても、この伝統技法は宝飾品などに受け継がれ、時代を超えて愛され続けています。バスタイユを用いた宝飾品は、他の技法にはない独特の存在感を放ち、身に着ける人を魅了します。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 技法名 | バスタイユ (浅彫り) |

| 定義 | 金属表面に浅い模様を彫り込み、ガラス質のうわぐすりを焼き付けて装飾する技法 |

| 歴史 | 中世イタリアで誕生。17世紀ヨーロッパで流行。ルネサンス期には金銀細工に利用。 |

| 素材 | 金、銀などの貴金属、銅などの金属 |

| 特徴 | 彫りの深さによる色の濃淡、透明感の調整が可能。緻密な彫り作業で奥行きのある輝きを実現。 |

制作工程

バスタイユの制作は、まず金属の表面に釉薬の絵柄を写し取るところから始まります。下絵を元に、職人は金属にこれから施す模様を丁寧に書き写していきます。この工程は、完成品の出来栄えを左右する重要な第一歩です。次に、彫金師は専用の道具を使って、金属の表面を慎重に彫り下げていきます。まるで絵を描くように、鏨(たがね)と呼ばれる道具を巧みに操り、金属に溝を刻んでいきます。この時、デザインに合わせて彫る深さを調整することで、釉薬の色の濃淡や透明感を細かく調整します。深い溝は濃い色に、浅い溝は淡い色に仕上がります。また、溝の幅や形状を変えることによっても、色の変化や模様の表現に多様性が生まれます。彫り込みが完了したら、そこに釉薬を丁寧に充填していきます。調合された色とりどりの釉薬を、スポイトのような道具を使って、彫り込まれた溝に一滴ずつ丁寧に流し込んでいきます。この工程では、釉薬が他の部分にはみ出さないように、細心の注意が必要です。充填後、作品は高温の窯の中で焼き付けられます。窯の中で、釉薬は溶けて金属と一体化し、鮮やかな色彩を帯びます。冷却後、表面を研磨して滑らかに仕上げます。焼き上がった作品は、まだ表面がざらついているため、研磨によって滑らかに仕上げられます。丁寧に研磨することで、金属本来の輝きが蘇り、釉薬の色彩と美しく調和した作品が完成します。この一連の作業は、非常に繊細な技術と根気を必要とし、長年の経験を積んだ熟練した職人によってのみ成し遂げられます。丹念な手作業によって生まれるバスタイユは、芸術作品としての価値も高く評価されています。

| 工程 | 説明 |

|---|---|

| 下絵の転写 | 金属表面に釉薬の絵柄を写し取る。完成品の出来栄えを左右する重要な工程。 |

| 彫金 | 鏨(たがね)で金属表面を彫り下げる。彫る深さや幅、形状で釉薬の色や模様を調整。 |

| 釉薬の充填 | 彫り込まれた溝にスポイト状の道具で釉薬を充填。はみ出さないよう細心の注意が必要。 |

| 焼成 | 高温の窯で焼き付け、釉薬を溶かして金属と一体化させる。 |

| 研磨 | 焼き上がり後、表面を研磨して滑らかに仕上げ、金属の輝きと釉薬の色彩を調和させる。 |

光の芸術

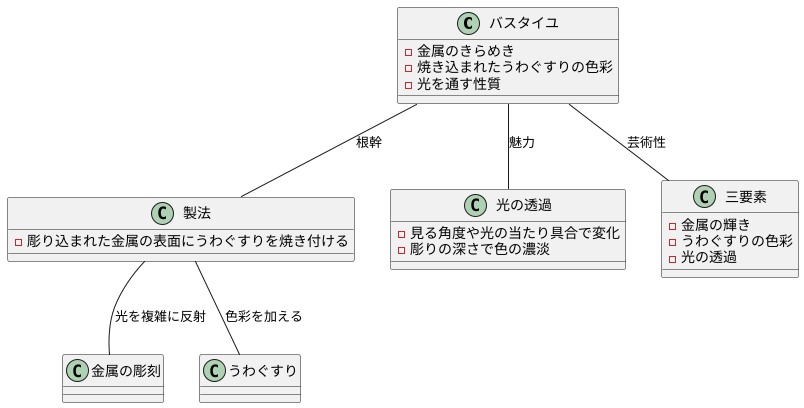

バスタイユは、金属のきらめきと焼き込まれたうわぐすりの色彩、そして光を通す性質が織りなす芸術的な美しさで人々を魅了します。まず、彫り込まれた金属の表面にうわぐすりを焼き付けるという独特の製法が、バスタイユの美しさの根幹を成しています。金属の表面に丹念に施された彫刻は、光を複雑に反射させ、きらめきを生み出します。その上に焼き付けられたうわぐすりは、金属の輝きと溶け合い、さらに美しい色彩を加えます。

光がバスタイユを通過する様も、この作品の魅力の一つです。まるで教会のステンドグラスのように、光を透過するバスタイユは、見る角度や光の当たり具合によって様々な表情を見せます。彫りの深さによってうわぐすりの透明度が変わり、色の濃さも微妙に変化します。深い彫りの部分には濃い色が、浅い彫りの部分には淡い色が現れ、奥行きのある表現が生まれます。まるで絵画のように、色の濃淡が繊細な陰影を作り出し、見る者を惹き込みます。

バスタイユは、金属の輝き、うわぐすりの色彩、そして光の透過という三つの要素が組み合わさることで、他に類を見ない芸術性を獲得しています。一つ一つ丁寧に作られたバスタイユは、まさに光の芸術と呼ぶにふさわしい、美しく神秘的な輝きを放ちます。見るたびに新しい発見があり、飽きることがありません。まさに、光と影が織りなす、幻想的な世界を堪能できるでしょう。

歴史と伝統

バスタイユは、七宝焼きの技法のひとつで、その歴史は古く中世のイタリアに遡ります。イタリアで生まれたこの技法は、その後各地に広まり、やがて17世紀ヨーロッパで再び注目を集めるようになりました。当時、バスタイユで作られた宝飾品や美術工芸品は、その鮮やかな色彩と繊細な模様で貴族や王族を魅了し、高い人気を誇りました。 バスタイユの最大の特徴は、金属の土台にガラス質の釉薬を焼き付けることで、独特の光沢と深みのある色彩を生み出す点にあります。この釉薬は、金属酸化物を混ぜることで様々な色合いを表現することができ、熟練した職人の手によって複雑な模様や絵画のような表現も可能となります。

バスタイユは、長い歴史の中で幾度かの衰退期を経験しながらも、その美しい輝きと芸術的な価値によって、今日まで大切に受け継がれてきました。現代においても、バスタイユの宝飾品や美術工芸品は、時代を超えた美しさと希少性から高く評価されています。現代の作家たちは、伝統的な技法を尊重しながらも、新しい素材や表現方法を取り入れるなど、常に進化を続けています。例えば、従来の金属の土台だけでなく、陶磁器やガラスなど、様々な素材にバスタイユの技法を応用する試みが行われています。また、現代美術の表現方法を取り入れ、より抽象的で斬新なデザインの作品も生まれています。このように、伝統を守りながらも革新を続けることで、バスタイユは現代社会においても新たな息吹を吹き込まれ、多くの人々を魅了し続けているのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 起源 | 中世イタリア |

| 全盛期 | 17世紀ヨーロッパ |

| 特徴 | 金属の土台にガラス質の釉薬を焼き付けることで、独特の光沢と深みのある色彩を生み出す。金属酸化物を混ぜることで様々な色合いを表現。複雑な模様や絵画のような表現も可能。 |

| 歴史 | 幾度かの衰退期を経験しながらも、今日まで大切に受け継がれてきた。 |

| 現代におけるバスタイユ | 伝統的な技法を尊重しながら、新しい素材や表現方法を取り入れるなど、常に進化を続けている。陶磁器やガラスなど、様々な素材への応用や、現代美術の表現方法を取り入れた抽象的で斬新なデザインの作品も生まれている。 |

現代におけるバスタイユ

バスタイユと聞いて、フランス革命で民衆によって破壊された監獄を思い浮かべる方もいるかもしれません。しかし、ここで扱うバスタイユは、鉱石の一種であり、その名はフランス語で「要塞」を意味する言葉に由来します。まるで難攻不落の城壁のように見えるその複雑な結晶構造から、この名が付けられたと考えられています。

バスタイユは、古くから宝飾品や装飾品に用いられてきました。その深く渋い光沢と独特の模様は、見るものを魅了し、時代を超えて愛されてきました。現代においても、バスタイユの人気は衰えることなく、むしろ希少性からさらに高まっていると言えるでしょう。熟練の職人は、代々受け継がれてきた伝統的な技法を用い、バスタイユの原石を丁寧に研磨し、その魅力を最大限に引き出す精巧な作品を生み出しています。指輪やネックレス、ブローチなど、バスタイユをちりばめた宝飾品は、身に付ける人の品格を高め、特別な輝きを添えてくれます。

また、現代の工芸家たちは、バスタイユの新たな可能性を追求しています。従来の宝飾品以外にも、バスタイユを様々な素材と組み合わせることで、革新的な作品が次々と誕生しています。例えば、金属や木、ガラスなどと組み合わせたオブジェや、バスタイユの粉末を用いた絵画など、その表現方法は多岐にわたります。これらの作品は、伝統的な技法と現代的な感性が融合した、まさに芸術の結晶と言えるでしょう。

さらに、近年ではバスタイユの模様の複雑さに着目した研究も進められています。自然が生み出した造形美は、科学的な視点からも大変興味深いものです。今後、その構造が解明されることで、新たな技術革新につながる可能性も秘めています。このように、バスタイユは単なる鉱物ではなく、歴史と文化、そして未来への可能性を秘めた、まさに現代社会の宝と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称の由来 | フランス語で「要塞」を意味する言葉に由来。複雑な結晶構造が難攻不落の城壁のように見えることから。 |

| 用途 | 宝飾品、装飾品、オブジェ、絵画など |

| 特徴 | 深く渋い光沢、独特の模様、希少性、模様の複雑さ |

| 加工方法 | 熟練の職人による伝統的な研磨技法、様々な素材との組み合わせ |

| 価値 | 歴史的価値、文化的価値、美的価値、科学的価値、未来への可能性 |