焼きなまし:金属に秘められた強さとしなやかさ

パワーストーンを知りたい

先生、『焼きなまし』ってパワーストーンや鉱石にも関係あるんですか?金属だけの話じゃないんですか?

鉱石専門家

いい質問だね。確かに焼きなましは金属加工でよく聞く言葉だけど、パワーストーンや鉱石にも関係がある場合があるんだよ。ガラスや陶器にも適用される技法だからね。

パワーストーンを知りたい

じゃあ、鉱石を熱したり冷やしたりすることで、何か変わるんですか?

鉱石専門家

そうだよ。例えば、鉱石によっては色味が変わったり、内部のひずみが取れて割れにくくなったり、加工しやすくなったりするんだ。ただ、すべての鉱石に適用できるわけではなく、種類によっては逆にひびが入ってしまうこともあるから注意が必要だよ。

Annealとは。

「パワーストーン」や「鉱石」について、「焼きなまし」という言葉があります。焼きなましとは、ガラス、陶器、金属を硬くする処理のことです。具体的には、加熱と叩くことを繰り返すことで材料を硬化させます。この熱処理によって、物質の物理的、場合によっては化学的な性質を変化させ、延性を高め、硬さを低くします。この過程で、金属は一旦停止し、より曲げやすくなります。多くの場合、鋼の焼きなましは硬さを減らし、内部の歪みをなくすために行われます。この工程は、金属が硬くなる場合は特に、繰り返す必要があるかもしれません。必要な回数だけ繰り返すことができます。しかし、金属に永続的な損傷を与えないように、硬くなり始めたらすぐに焼きなましを行うことが推奨されます。最後に、焼きなましの過程で重要なのは、金属を冷水に入れる「焼き入れ」と呼ばれる工程です。金属とその色は少しの間持続し、その後、金属が落ち着くのがわかるはずです。

焼きなましの概要

焼きなましは、金属やガラス、陶磁器といった素材を加熱と冷却によって硬化させる技法です。この処理は、素材の性質を変化させる重要な役割を担っています。具体的には、素材内部の構造を変化させることで、粘り強さを高め、硬さを抑える効果があります。

特に金属加工の分野では、焼きなましは欠かせない工程です。金属を柔らかくすることで、曲げたり、伸ばしたりといった加工がしやすくなります。鋼材を例に挙げると、焼きなましによって硬さを調整し、内部に溜まったひずみを解消することができます。

焼きなましの工程は、加熱と冷却の繰り返しです。硬化が進むにつれて、この工程を複数回繰り返す必要が生じることもあります。硬化が始まった時点で焼きなましを行うことで、素材への負担を軽減し、劣化を防ぐことができます。

冷却方法も重要な要素です。急激に冷やす急冷と、ゆっくりと冷やす徐冷といった方法があり、素材の種類や用途に合わせて適切な冷却方法を選択する必要があります。例えば、急冷は硬度を高める効果がありますが、脆くなる可能性も高まります。一方、徐冷は素材の内部ひずみを軽減し、粘り強さを高めます。適切な冷却方法を選択することで、求める性質を持つ製品を作り出すことができます。

焼きなましは、素材の性質を自在に操るための重要な技術と言えるでしょう。古くから様々な分野で利用されており、現代社会を支える様々な製品の製造に貢献しています。適切な温度管理と冷却方法によって、素材の潜在能力を引き出し、高品質な製品を生み出すことができるのです。

| 焼きなましの概要 | 詳細 |

|---|---|

| 目的 | 金属、ガラス、陶磁器などの素材を硬化させ、性質を変化させる。粘り強さを高め、硬さを抑える。加工をしやすくする。内部のひずみ解消。 |

| 工程 | 加熱と冷却の繰り返し。硬化が進むにつれて複数回繰り返す場合もある。 |

| 冷却方法 |

素材や用途に合わせて適切な方法を選択。 |

| 効果 | 素材の性質を自在に操り、高品質な製品を生み出す。 |

焼きなましの工程

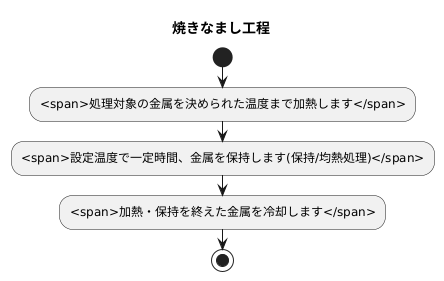

焼きなましは、金属材料の組織を変化させ、硬さや粘り強さといった性質を調整するための重要な熱処理です。この熱処理は、大きく分けて加熱、保持、冷却という三つの工程から成り立ち、それぞれの段階で適切な温度と時間を制御することが、求める性質を得るために不可欠です。

まず初めに、処理対象の金属を決められた温度まで加熱します。この加熱温度は、金属の種類や最終的に得たい性質によって大きく異なります。例えば、鉄を柔らかくしたい場合は、比較的高い温度まで加熱する必要があります。この加熱段階では、金属内部の原子が活発に動き始め、組織が変化しやすい状態になります。

次に、設定温度で一定時間、金属を保持します。この工程を保持、または均熱処理と言い、加熱によって不安定になった金属内部の組織が、より安定した状態へと変化するのを待ちます。保持時間は、金属の大きさや種類、そして目的とする組織変化の程度によって調整されます。適切な時間保持することで、金属内部のひずみが除去され、均一な組織が得られます。

最後に、加熱・保持を終えた金属を冷却します。この冷却工程も、焼きなましの成否を左右する重要な段階です。冷却速度は、金属の種類や目的とする性質によって、急冷、徐冷、炉冷など様々な方法を使い分けます。急冷は、金属を水や油などに漬けて急速に冷やす方法で、硬くて脆い性質を得たい場合に用いられます。一方、徐冷は、空気中でゆっくりと冷やす方法で、金属に粘り強さを与えたい場合に適しています。炉冷は、炉の電源を切って、炉と共に金属をゆっくりと冷やす方法で、金属内部のひずみを取り除き、より均一な組織を得たい場合に用いられます。このように、冷却速度を適切に制御することで、金属の硬さや粘り強さといった性質を調整することが可能になります。

焼きなましは、金属材料の性質を調整するための非常に重要な熱処理であり、それぞれの工程における温度、時間、冷却方法を適切に選択することで、多種多様な用途に合わせた金属材料を作り出すことができます。

鋼における焼きなまし

鋼の焼きなましは、鋼材の性質を調整するために欠かせない熱処理です。焼き入れによって硬さを高めた鋼は、同時に脆くなってしまうことがあります。そこで、焼きなましを行うことで、硬さと粘り強さのバランスを最適化し、様々な用途に適した材料へと変化させることができます。

焼きなましは、大きく分けて完全焼きなまし、球状化焼きなまし、応力除去焼きなましの三種類に分類されます。それぞれの焼きなましは、加熱温度、保持時間、冷却速度といった条件を変えることで、鋼材内部の組織構造を変化させ、異なる性質を持たせることができます。

完全焼きなましは、鋼材を高温に加熱した後、ゆっくりと冷却する処理です。これにより、内部の組織が均一になり、加工性が向上します。また、硬さを低下させることで、切削加工などの作業を容易にします。

球状化焼きなましは、炭素鋼に適用される焼きなましの一種です。この処理では、鋼材中の炭化物を球状に変化させます。球状化した炭化物は、鋼材の粘り強さを高め、切削性を向上させます。複雑な形状の部品を製造する際に、この焼きなましは非常に有効です。

応力除去焼きなましは、溶接や冷間加工などによって生じた内部の歪みを除去するための処理です。鋼材を比較的に低い温度で加熱し、一定時間保持した後、ゆっくりと冷却します。これにより、残留応力が除去され、寸法変化や割れの発生を抑制します。

このように、焼きなましは鋼材の性質を調整するための重要な熱処理であり、その種類によって得られる効果も異なります。用途に合わせて適切な焼きなまし方法を選択することで、所望の性質を持つ鋼材を得ることが可能になります。適切な焼きなましは、鋼材の性能を最大限に引き出し、製品の品質向上に大きく貢献します。

| 焼きなまし種類 | 加熱温度 | 冷却速度 | 効果 | 用途 |

|---|---|---|---|---|

| 完全焼きなまし | 高温 | ゆっくり | 組織の均一化、加工性向上、硬さ低下 | 切削加工など |

| 球状化焼きなまし | – | – | 炭化物の球状化、粘り強さ向上、切削性向上 | 複雑な形状の部品製造 |

| 応力除去焼きなまし | 比較的低温 | ゆっくり | 残留応力除去、寸法変化や割れの抑制 | 溶接、冷間加工後 |

焼きなましの効果

焼きなましは、金属や鉱物などを加熱した後、ゆっくりと冷やす熱処理方法です。この一見単純な工程が、物質の性質に様々な良い影響を与えます。硬さを和らげ、曲げ伸ばししやすくなるだけでなく、物質内部に潜むひずみを解放し、安定した状態へと導きます。

焼きなましを行うことで、材料の内部構造が整えられます。目に見えないほど小さな結晶の粒が細かく均一になり、まるで丁寧に織られた布のように組織が整うのです。これにより、物質全体の強度が均質化され、特定の場所に負荷が集中して破損してしまう危険性を減らすことができます。

この構造変化は、材料の加工性を高めることにも繋がります。硬さが和らぎ、もろさが軽減されるため、切削や研磨などの加工がしやすくなります。まるで粘土をこねるように、思い通りの形に加工できるようになるのです。また、表面の滑らかさも向上するため、耐摩耗性も向上します。摩擦による劣化が抑えられ、長く使い続けることができます。

さらに、焼きなましは耐腐食性も高めます。内部の組織が均一になることで、腐食の原因となる物質の侵入を防ぎ、錆びにくくします。

焼きなましは単独の処理として用いられるだけでなく、他の熱処理や加工の前段階としても重要です。例えば、冷間加工で硬くなってしまった材料は、加工しにくくなります。このような場合、焼きなましを行うことで、硬さを和らげ、再び加工しやすい状態に戻すことができます。まるで固くなった粘土を水で柔らかくするかのようです。このように、焼きなましは材料の性質を改善し、様々な用途に適した状態に整える、大変有用な熱処理方法と言えるでしょう。

| 焼きなましの効果 | 詳細 |

|---|---|

| 硬さの変化 | 硬さを和らげ、曲げ伸ばししやすくなる |

| 内部ひずみの解放 | ひずみを解放し、安定した状態になる |

| 内部構造の改善 | 結晶粒が均一化され、強度が均質になる |

| 加工性の向上 | 切削・研磨などの加工がしやすくなる |

| 表面性状の改善 | 表面が滑らかになり、耐摩耗性が向上する |

| 耐腐食性の向上 | 腐食の原因となる物質の侵入を防ぎ、錆びにくくなる |

| 加工前処理としての効果 | 冷間加工後の硬化を戻し、再加工を容易にする |

焼きなましの用途

焼きなましとは、金属を加熱してからゆっくりと冷ます熱処理のことで、金属内部の組織を変化させ、硬さを調整したり、加工しやすくしたり、内部の歪みを除去したりするために用いられます。その用途は多岐にわたり、私たちの身の回りの様々な製品に活かされています。

例えば、自動車を例に取ると、車体やエンジン部品など、様々な箇所に焼きなましされた金属が使われています。車体は衝撃に耐える必要があるため、強度と粘り強さのバランスが重要です。焼きなましによって適切な硬さに調整することで、安全性を高めることができます。エンジン部品は高温にさらされるため、耐熱性が求められます。焼きなまし処理によって、高温でも変形しにくい性質を持たせることができます。

航空機においても、軽量化と同時に強度が求められるため、焼きなましは重要な役割を担っています。航空機部品には、アルミ合金やチタン合金など、様々な金属材料が使用されていますが、焼きなましによって強度や耐食性を高めることで、安全な飛行を支えています。

建築材料としては、鉄骨や鉄筋などが焼きなまし処理されています。これにより、地震などの災害時にも耐えられる強さと粘り強さを実現し、建物の安全性を確保しています。

電子部品においては、スマートフォンやパソコンなどに使われる電子基板や配線材料に焼きなましが施されています。焼きなましによって金属の導電性を向上させ、電子機器の安定した動作を可能にしています。

また、宝飾品や工芸品のように、金属の美しさを引き出すためにも焼きなましは欠かせません。焼きなましを施すことで、金属の表面を滑らかにしたり、美しい色合いを出したりすることができます。

このように、焼きなましは様々な分野で利用されており、私たちの生活を支える上で非常に重要な技術となっています。焼きなまし技術の進歩は、今後も様々な製品の進化に貢献していくでしょう。

| 分野 | 対象 | 焼きなましの効果 | 目的 |

|---|---|---|---|

| 自動車 | 車体 | 強度と粘り強さのバランス調整 | 安全性の向上 |

| エンジン部品 | 耐熱性向上、変形しにくい性質 | 高温環境での安定動作 | |

| 航空機 | アルミ合金、チタン合金部品 | 強度、耐食性向上 | 安全な飛行 |

| 建築 | 鉄骨、鉄筋 | 強度と粘り強さ向上 | 耐震性向上、建物の安全性確保 |

| 電子部品 | 電子基板、配線材料 | 導電性向上 | 電子機器の安定動作 |

| 宝飾品、工芸品 | 金属 | 表面の滑らかさ、美しい色合い | 美しさの向上 |

焼き入れとの違い

金属を熱して加工する技術は、昔から様々な分野で利用されてきました。焼きなましと焼き入れは、どちらも金属の熱処理方法ですが、その目的と冷却方法は全く違います。

焼きなましは、金属内部の歪みをなくし、柔らかくして加工しやすくすることを目的としています。金属を高温に加熱した後、ゆっくりと時間をかけて冷却することで、内部の組織が整えられ、柔らかくなります。この処理を行うことで、金属は曲げや圧延などの加工が容易になります。また、焼きなましは、金属の硬さを均一にする効果もあり、加工後の割れや変形を防ぐことにも繋がります。

一方、焼き入れは、金属を硬くし、強度を高めることを目的としています。金属を高温に加熱した後、水や油などの冷却材に浸けて急激に冷却します。急冷することで、金属の組織が変化し硬くなります。刃物や工具など、高い強度が必要とされる製品に用いられる技術です。しかし、焼き入れを行うと金属は硬くなる一方で脆くなるという欠点も持ち合わせています。

そこで、焼き入れ後には焼き戻しという処理を行うことが一般的です。焼き戻しは、焼き入れによって硬く脆くなった金属を、適切な温度で加熱し、再び冷却する処理です。この処理によって、硬さを少し下げる代わりに粘り強さを与え、硬さと粘り強さのバランスを整えます。

このように、焼きなまし、焼き入れ、焼き戻しは、それぞれ異なる目的と方法を持つ熱処理です。材料の特性を制御するために重要な役割を果たしており、これらの熱処理を適切に使い分けることで、様々な用途に適した金属材料を作り出すことが可能になります。

| 熱処理の種類 | 目的 | 加熱 | 冷却 | 性質 |

|---|---|---|---|---|

| 焼きなまし | 歪み除去、軟化 | 高温 | 徐冷 | 柔らかい、加工しやすい |

| 焼き入れ | 硬化、強度向上 | 高温 | 急冷 | 硬い、脆い |

| 焼き戻し | 硬さと粘り強さの調整 | 適切な温度 | 冷却 | 硬さと粘り強さのバランス |

冷却の重要性

金属を熱して加工する焼きなまし作業において、最後の冷却工程は製品の性質を決める極めて大切な段階です。冷却の速さを調整することで、金属内部の細かい構造が変化し、硬さ、伸びやすさ、粘り強さといった特性を思い通りに操ることができます。

急激に冷やす方法では、金属を一瞬で冷やすことで硬さを高めることができますが、同時に脆くなりやすいという側面も持ちます。 例えば、刃物のように高い硬度が必要な場合は、水や油といった液体に浸けて急冷することで、硬く鋭い刃を作り出すことができます。しかし、この方法は金属を脆くするため、衝撃に弱くなる可能性があります。

反対に、ゆっくりと冷やす方法では、金属内部の構造が整列し、柔らかく伸びやすい状態になります。 この方法は、針金のように曲げ伸ばしが必要な製品に適しています。空気中で自然に冷ますことで、金属内部のひずみが少なくなり、粘り強い性質を持つ製品を作ることができます。

冷却の方法は、水や油に浸ける方法以外にも、空気中で冷やす方法、特殊なガスで冷やす方法など、様々な種類があります。最適な冷却方法は、金属の種類や製品に求められる性質、そして工場にある設備によって異なります。 例えば、鉄を加工する場合、硬くしたい場合は水を用いて急冷し、柔らかくしたい場合は空冷します。銅を加工する場合は、油を用いて急冷することで適度な硬さと粘り強さを両立させることができます。このように、金属の種類によって最適な冷却方法は異なり、それぞれの特性を理解した上で適切な方法を選択する必要があります。

冷却工程を精密に制御することで、質が高く信頼できる金属製品を作ることが可能になります。 焼きなまし作業全体において、冷却は重要な要素であり、その大切さを理解することは、金属加工技術の向上に欠かせません。適切な冷却方法を選ぶことで、製品の品質を大きく左右することができるのです。

| 冷却方法 | 冷却速度 | 金属の性質 | 適した製品 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 急冷 (水/油) | 速い | 硬いが脆い | 刃物 | 水: 刃物 油: – |

| 徐冷 (空冷) | 遅い | 柔らかく、伸びやすい、粘り強い | 針金など曲げ伸ばしが必要な製品 | – |

| その他 (特殊ガス等) | 様々 | 様々 | 様々 | – |